La différentiation… une évidence pour certains·e·s enseignant·e·s, un casse-tête pour les autres. S’il est clair que les élèves apprennent tous·tes de manières différentes et qu’il est primordial pour un·e enseignant·e d’en tenir compte afin d’obtenir les meilleurs résultats en classe, ce n’est pas toujours simple d’y arriver ! Nous vous avons concocté 5 conseils pour appliquer la différentiation en classe !

CONSEIL 1: Bien comprendre ce que c’est la différentiation

L’experte en éducation Caroll Ann Tomlinson définit la différentiation comme une manière de « s’assurer que ce qu’un·e élève apprend, la manière dont iel l’apprend et la manière dont iel démontre ce qu’il a appris correspondent à son niveau de préparation, à ses intérêts et à son mode d’apprentissage préféré. » (Tomlinson, 2001).

La différentiation s’applique à 4 niveaux :

- Instruction adaptée aux besoins individuels de l’élève

- Cycle(s) de feedback et évaluation continue

- Formation de groupes flexibles

- Possibilité de choix en termes de contenu, de produit, de processus et d’environnement d’apprentissage.

CONSEIL 2: La différentiation a ses pour et ses contre

Pourquoi différencier ?

- Vous tenez compte des différences entre élèves, chacun·e a des prérequis différents et a des modes d’apprentissage différents.

- Vous valorisez la personnalité de chaque élève et récoltez des informations importantes sur les besoins de chaque élève.

- Vous donner un boost à la motivation des élèves

- Vous responsabilisez davantage les élèves quant à leur processus d’apprentissage et vous stimulez l’auto-réflexion.

- Vous renforcez les opportunités d’apprentissage en appliquant la ‘zone of proximal development’, qui vous permet de créer des expériences de réussite et une efficacité d’apprentissage accrue. Quand nous savons comment et où les élèves apprennent le mieux, nous n’augmentons pas seulement la motivation, mais cela permet également à l’enseignant·e de créer un environnement pédagogique positif pour tous·tes les élèves. Ainsi, nous créons des vraies chances égales pour tous·tes les élèves.

Quels sont les défis ?

- Plus de temps de préparation

- Certaines manières se prêtent moins bien à la différentiation

- Les différences entre les élèves sont mises en évidence

- L’ évaluation est rendue plus complexe

- Différencier demande une bonne gestion de classe et peut la rendre plus complexe.

CONSEIL 3: La différentiation d’instruction

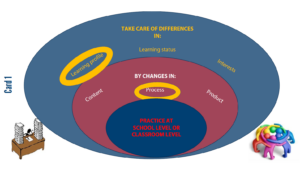

L’enseignement différencié tient compte des différences entre les élèves à trois niveaux :

- le profil d’apprentissage : style d’apprentissage, talents, points forts, connaissances et compétences, leadership et traits de caractère…

- le statut d’apprentissage : niveau de maîtrise de la matière

- les intérêts (personnels)

L’enseignant peut répondre à ces besoins en laissant aux élèves un certain degré de liberté de choix en ce qui concerne le contenu, le processus et/ou le produit, et ce dans le but d’accroître la motivation, le bénéfice de l’apprentissage et l’efficacité de l’apprentissage.

CONSEIL 4: La différentiation de séquence de cours

Comment différencier dans les séquences de cours

- Commencez par déterminer votre objectif principal et décomposez-le en objectifs intermédiaires (étapes).

- Après chaque étape, évaluez ou donnez du feedback aux élèves sur base de leurs résultats à cet objectif intermédiaire (par exemple par le biais d’une clé de correction ou l’aide d’un·e expert·e). L’élève ne passera à l’objectif suivant qu’après avoir maîtrisé le précédent. Si ce n’est pas le cas, vous proposez un parcours d’apprentissage supplémentaire afin d’atteindre l’objectif 1 avant de passer à l’étape suivante.

- Vous répétez ce processus pour chaque objectif intermédiaire. Pour les élèves rapides vous proposez des défis supplémentaires via des parcours d’apprentissage supplémentaires.

Quels sont les différents groupes d'élèves dont on doit tenir compte ?

Nous rencontrons souvent 3 groupes au sein des séquences de cours :

- Élèves autonomes : ces élèves ont besoin de défis supplémentaires, par exemple via de l’autocorrection et du feedback entre pairs. Cela leur permet d’avancer de manière autonome.. Pour motiver ces élèves à faire des efforts supplémentaires, Il est essentiel d’offrir une certaine afin liberté de choix afin de permettre aux élèves de créer quelque chose de personnel, d’authentique et hors du commun.

- Élèves semi-autonomes : ces élèves ont besoin d’être guidé·e·s de manière modérée et sont assez autonomes. Vous faites un check-in régulier avec ce groupe, mais les laissez travailler de manière autonome. N’oubliez pas que ces élèves ont tout autant besoin d’apprendre de leurs erreurs (cultivez l’état d’esprit qu’une erreur est avant tout une opportunité d’apprentissage)

- Élèves en besoin de soutien : ces élèves ont besoin d’être guidé·e·s. Vous restez avec ce groupe tout au long de la séquence pour parcourir avec eux chaque étape du processus d’apprentissage

Comment évaluer ?

N’oubliez pas qu’ici il ne s’agit pas uniquement d’une évaluation du produit final, mais également d’une évaluation du processus. Stimulez vos élèves à réfléchir sur leur processus de réflexion et d’apprentissage tout au long de la séquence. Vous stimulez ainsi le développement métacognitif des élèves et les aidez à adapter leurs actions lors d’une activité suivante.

Lors de l’évaluation du produit : quels sont les critères minimaux de réussite pour cette activité ? Ces critères sont les mêmes pour tous·tes les élèves De même, les travaux ou projets supplémentaires que les élèves ont réalisés en plus méritent d’être mis à l‘honneur. En tant qu’enseignant·e, il est important d’également donner des retour sur les défis relevés par les élèves allant au-delà des critères de réussite minimaux

CONSEIL 5: Différentiez dans votre différentiation

Souvent, les deux modèles de différenciation sont utilisés ensemble, voire simultanément. Les différents parcours d’apprentissage proposés au cours d’une même séquence pédagogique pour tenir compte des différences de niveau entre les élèves d’une même classe peuvent à leur tour consister d’activités dont les consignes différenciées en termes de contenu, de processus et/ou de produit.

En outre, en tant qu’enseignant·e (généralement surchargé·e), il est important de réaliser qu’il existe également de nombreuses solutions de différenciation dont la mise en œuvre ne demande que très peu d’effort. Il s’agit avant tout d’un état d’esprit, de rester attentif au fait que que si vous proposez le même travail à toute la classe, même si le niveau est parfaitement adapté à la majorité des élèves, il y en aura toujours quelques -uns pour qui le travail sera vraiment trop difficile et d’autres qui le termineront très rapidement. Parfois, différencier n’est pas plus compliqué que d’anticiper cela, au lieu d’être surpris·e lorsque cela se produit.

Sans trop se compliquer la vie, Il suffit la plupart du temps de se poser les deux questions suivantes lors de la préparation de ses cours :

- Quel soutien supplémentaire puis-je apporter aux élèves pour qui la tâche est trop difficile ?

- Quel défi supplémentaire puis-je proposer aux élèves qui terminent plus tôt que les autres ?